住友病院

脳神経内科 脳卒中・脳血管内治療室 救急科 早川直希

アルツハイマー病の最新治療 ~当院の取り組み~

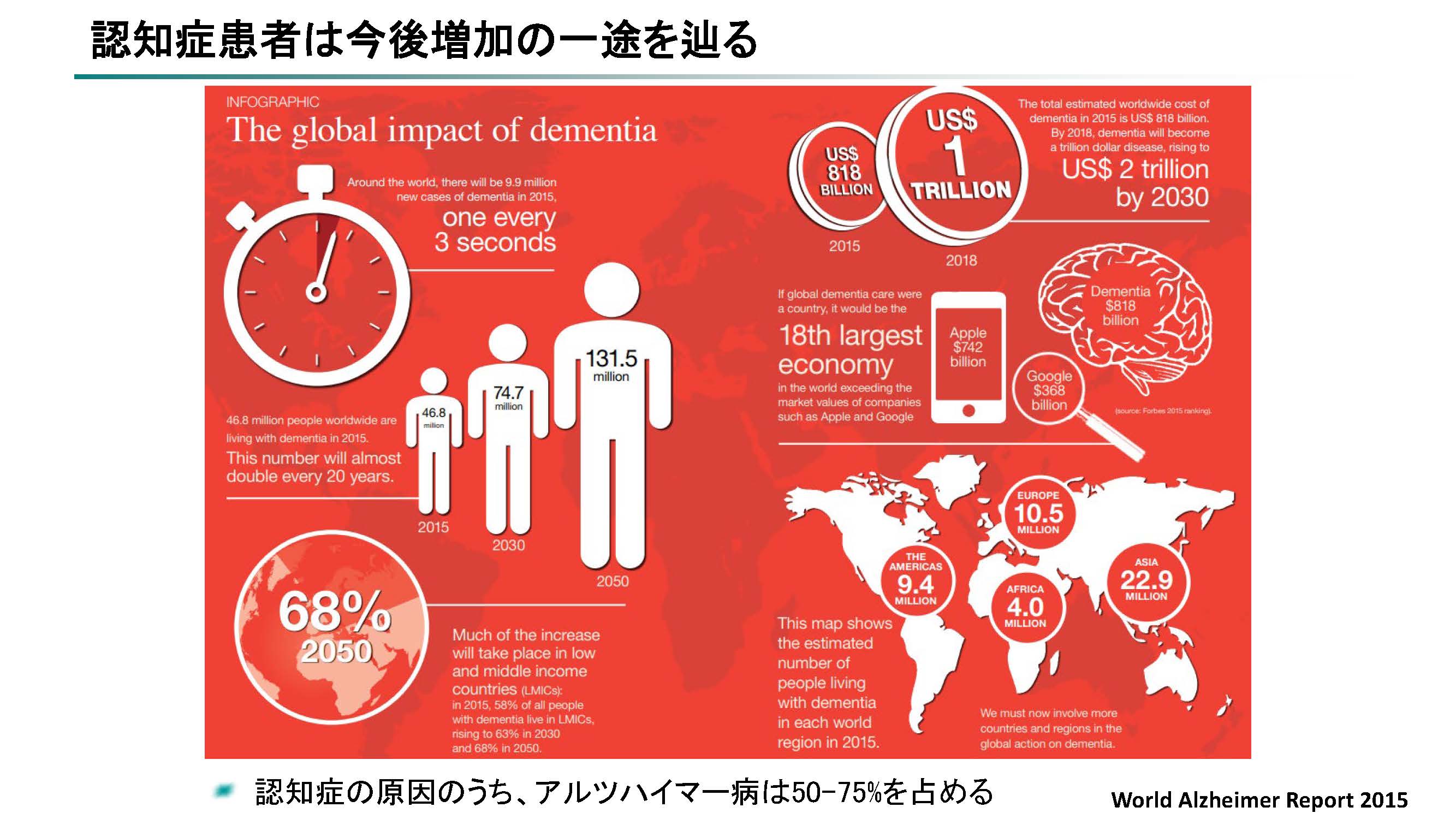

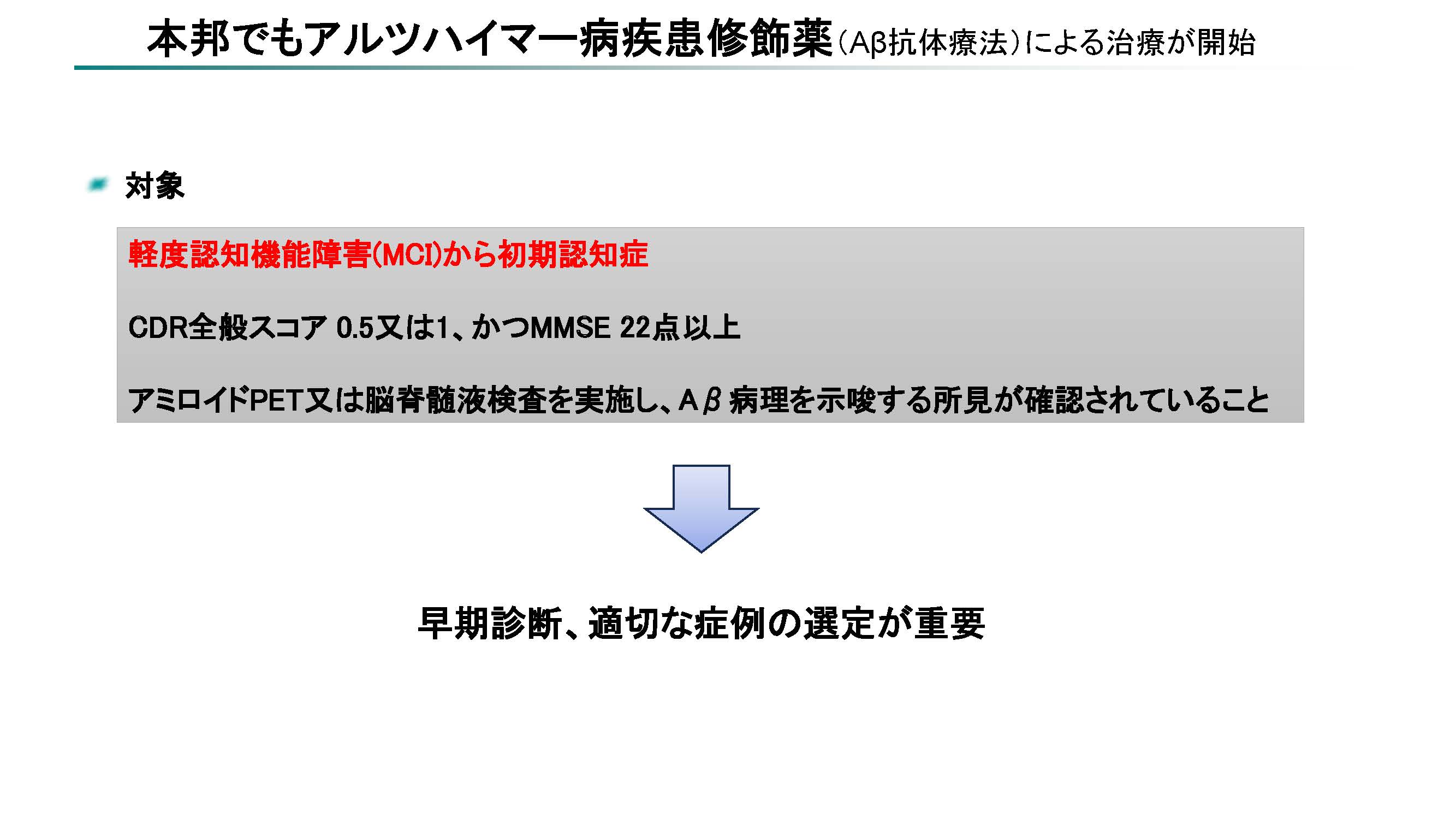

認知症予防は、超高齢化社会が進む日本において重要な課題であり、その経済的影響は2030年までに世界で200兆ドル規模に達すると推定されています。認知症の原因のうち、50~75%はアルツハイマー病であり、日本では2023年に疾患修飾薬による治療が開始されました。この治療は、後期軽度認知機能障害(MCI)から初期認知症のアルツハイマー病患者を対象としており、さらなる早期発見の重要性が高まっています。

認知症に至る過程には、MCIの前段階として「主観的認知障害(SCI)」という概念があります。健忘症状を主とする自覚的な認知機能障害を有する症例を5年間追跡した研究では、約50%がMCIまたは認知症へ進行したと報告されています。このため、簡易な認知機能検査で問題がない場合でも、定期的なフォローアップを検討することが重要です。

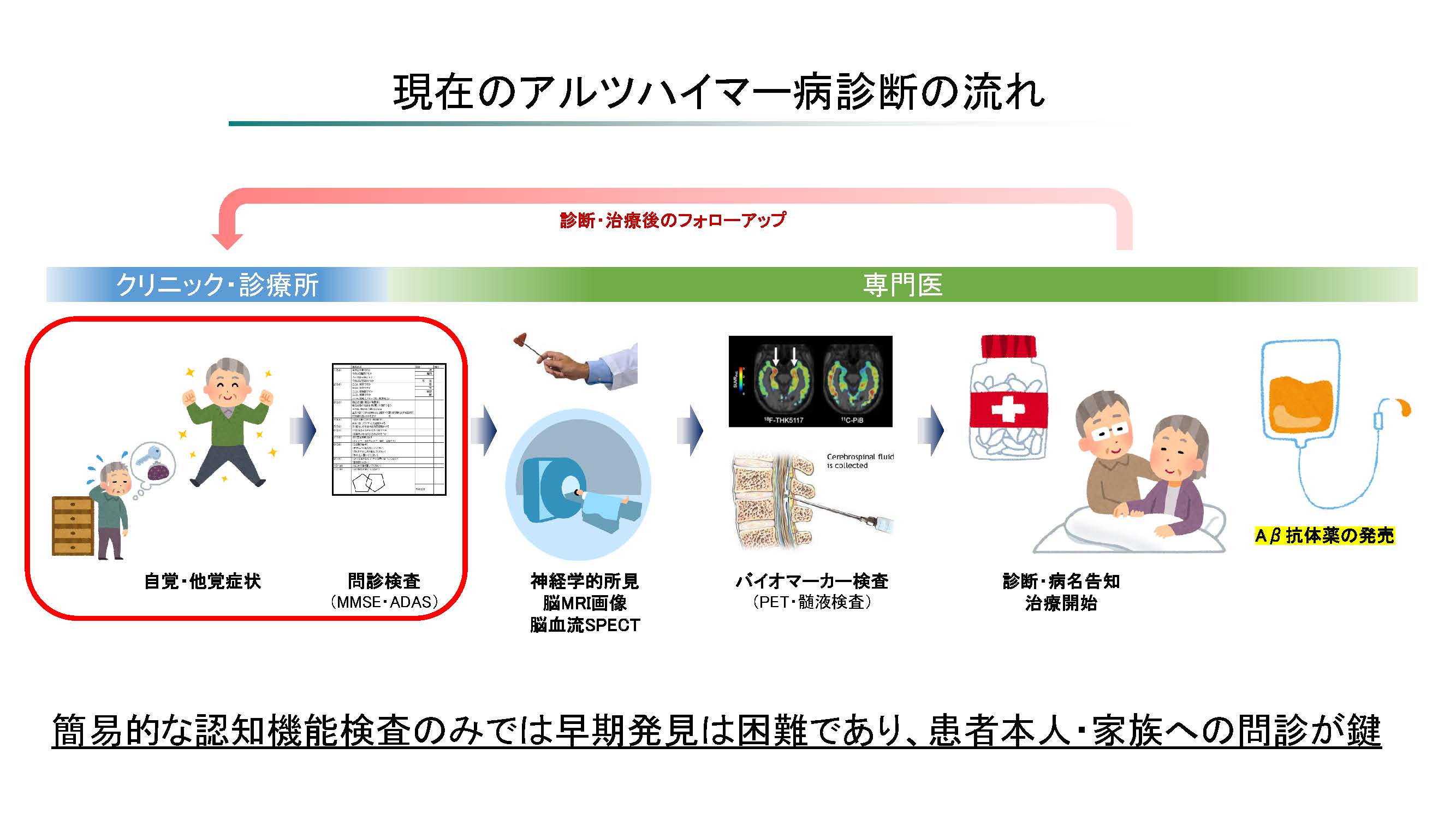

専門医療機関への紹介については、MMSEやHDS-Rといった簡易な認知機能検査で正常と判定されても、患者本人や家族から認知機能低下を疑わせるエピソードが聞かれる場合には、紹介していただいて構いません。特に初期アルツハイマー病の兆候として以下のエピソードが挙げられます。①何度も同じことを尋ねる、②スケジュール管理が苦手になった、③よく物を失くす、④道に迷うようになった、⑤整理整頓が苦手になった、⑥料理のレパートリーが減った、⑦賞味期限切れの食べ物が増えたなどが挙げられます。

当院では、脳神経内科およびメンタルヘルス科の外来に加え、2024年4月より金曜午後に「もの忘れ外来」を開設しました。初期アルツハイマー病が疑われる場合、2泊3日の髄液検査入院や他院でのアミロイドPET検査を実施し、疾患修飾薬の適応がある場合は、初回は1泊2日入院での治療を開始し、その後は外来で治療を継続しています。また、アルツハイマー病以外の疾患や疾患修飾薬の対象外となる場合にも、他疾患の鑑別や環境調整を行っており、BPSD(行動・心理症状)が強い場合には、メンタルヘルス科と連携して対応が可能です。認知機能低下が疑われる患者についてのご相談を、ぜひお寄せください。

※ 詳細な内容は以下をご参照ください。

▼すべての図表をPDFで見る(1.6MB)

認知症患者は今後増加の一途を辿る

本邦でもアルツハイマー病疾患修飾薬(Aβ抗体療法)による治療が開始

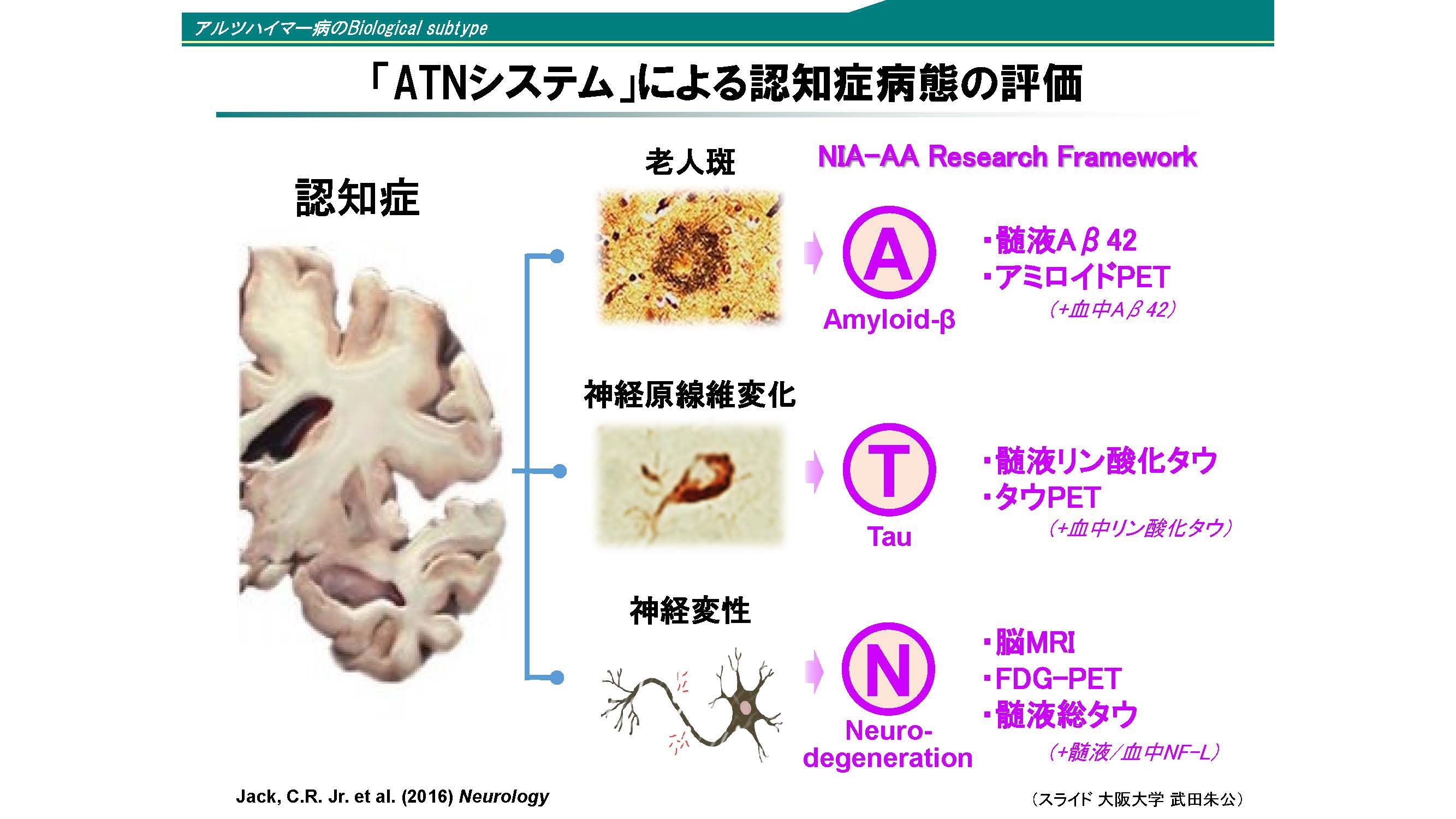

「ATNシステム」による認知症病態の評価

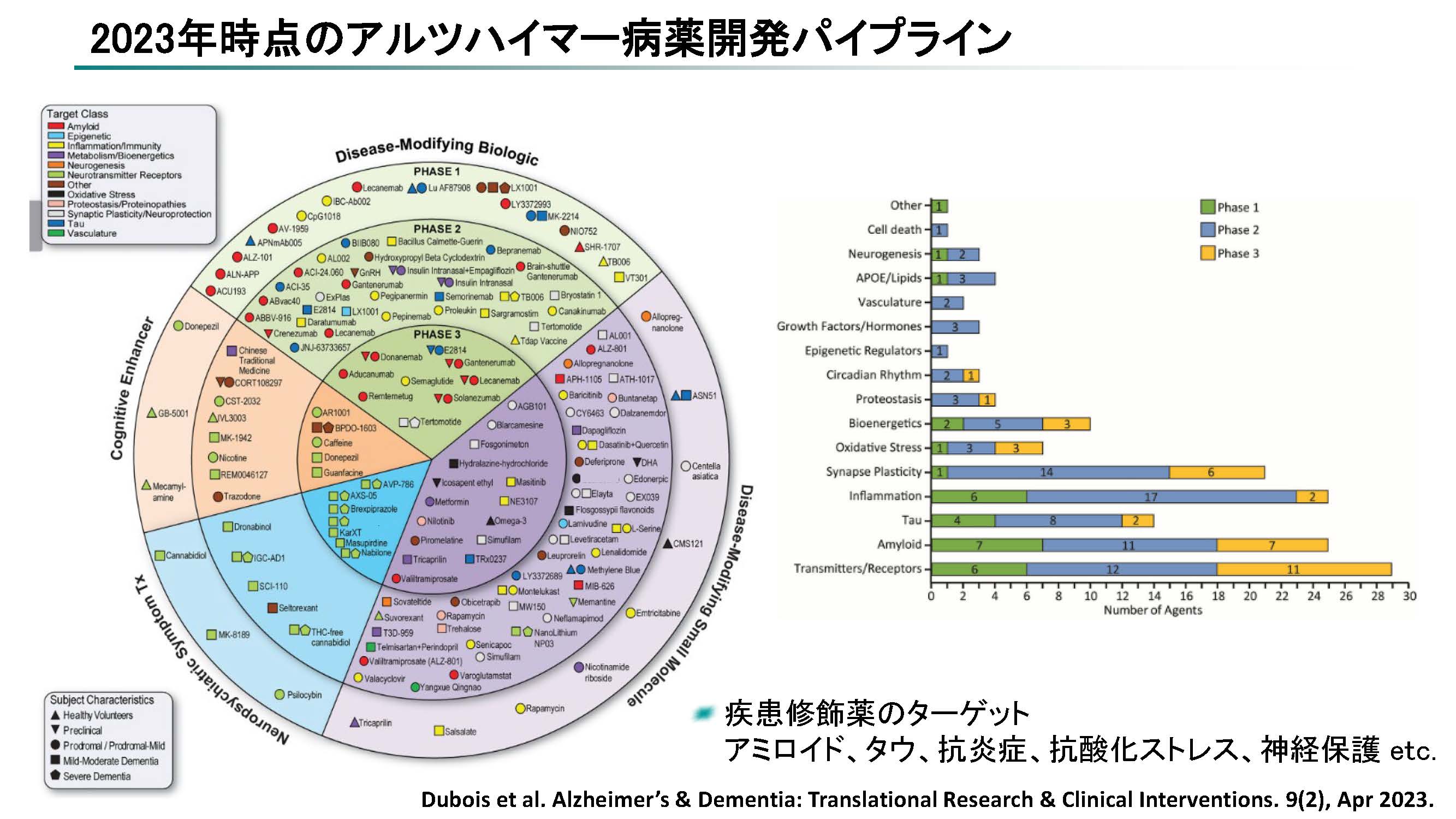

2023年時点のアルツハイマー病薬開発パイプライン

現在のアルツハイマー病診断の流れ